東洋医学Nで学ぶステップとそれぞれの進め方を解説していきます。

最後に受講登録についての説明もあります。必ずご覧ください。

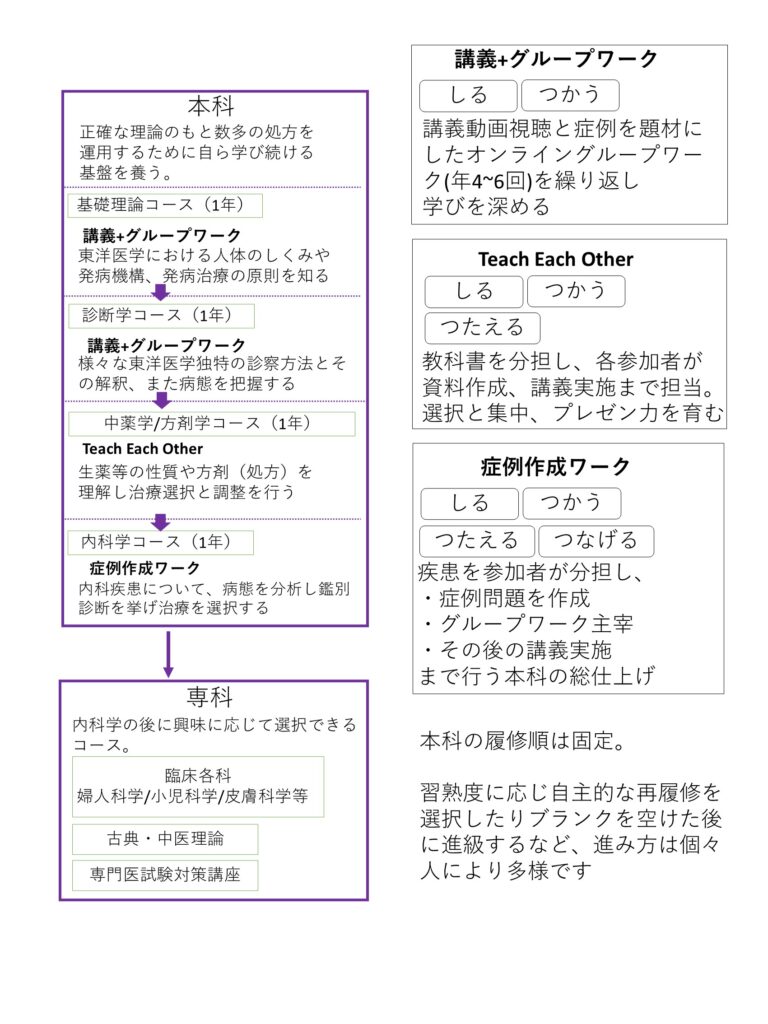

全体像

第一歩は

本科・基礎理論コース です

本科の紹介

本科は基礎理論・診断学・中薬学/方剤学・内科学から構成されます。

| コース名 | 形式 | |

| 基礎理論コース | 講義+グループワーク | 1年 |

| 診断学コース | 講義+グループワーク | 1年 |

| 中薬学/方剤学コース | Teach Each Other | 1年 |

| 内科学コース | 症例作成ワーク | 1年 |

1.基礎理論コース

医学部での教養と基礎医学に相当します。陰陽論、五行論など古代中国の哲学と、それに基づいた人体の機能構造を学びます。いま、古代中国の哲学という漢字を見て、「この団体、アヤシイ・・・」と思った方もいるのではないでしょうか!?

しかし、西洋医学を学ぶ私たちも、その前段階として数学や化学、物理を学んできましたよね。

「細胞って、何・・・?」という人はさすがに医師にはなれないでしょう。

これら基礎科学は、西洋医学が立脚する西洋文明の哲学(philosophy)といえます。

医学という応用分野を学ぶために、まず哲学を学ぶのは東西同じです。

西洋医学と全く違う考え方を学ぶことになり、わからないため学びをやめてしまう方が一番多い部分ですが、話を聴き続けているとだんだんと慣れてきます。なので、わからなくてもとりあえず進めることが大切です。動画視聴によるインプットと症例グループワークによるアウトプットを通じて学習していきます。講義+グループワークで進みます。グループワークは東洋医学Nスタッフが主催します。

2.診断学コース

中医学の診断について学びます。

- 診:様々な症状や所見が、中医学的にどのような意味があるかを学びます

- 断:代表的な体の病的状態(証といいます。西洋医学でいう病名と考えてください)を学びます

ここでも講義+グループワークで進みます。グループワークは東洋医学Nスタッフが主催します。

3.中薬学/方剤学コース

東洋医学で用いる薬剤について学びます。

「かぜ」でおなじみの葛根湯を例に。葛根湯は、葛根、麻黄、桂枝、芍薬、生姜、大棗、甘草という7つの生薬が組み合わさって成立しています。

世間の様々なチームには役割分担があるように、これら7つの生薬には以下のような役割分担があります。

- 「かぜ」を取り除く:葛根、麻黄、桂枝、生姜

- からだを支える:芍薬、大棗

- 薬たちを調和させる:甘草

ここからさらに、患者一人一人の状態に合わせて、生薬の量を増減したり、別の生薬を足し引きしてパーソナルメイドの治療を行っていきます。

中薬学では、これら生薬毎(葛根、麻黄、芍薬・・)の性質と使い方を学びます。

生薬が複数集め一まとめにしたものを「方剤」と呼び、上記の葛根湯も一つの方剤といえます。生薬の組み合わせは無限大ですが、先人が作ってきた有名な方剤が多くあり、そこを起点に調整していくと便利です。方剤学ではそのような有名方剤の分類と作用について学びます。

スポーツに例えるならば、

一つ一つの生薬は「一人一人の選手」

生薬が集まった方剤は「チーム」

方剤を用いて治療するあなたは「監督」です。

選手毎の特徴や選手同士の相性、自チームの強みがわからない監督では、試合で勝てませんよね。

中薬学・方剤学では、受講者グループで教えあう形式で進めていきます。具体的には、各人で教科書を分担し、持ち回りで発表を行います。

中薬学・方剤学を学ぶとともに、パワーポイントを用いたプレゼンテーションの練習もできます。

4.内科学コース

中医学にも内科学、外科学、産婦人科学など一通りの臨床各科がありますが、今回は内科学を取り扱います。

「感冒」「腹痛」など48の病名の証と鑑別について学んでいきます。感冒と一口に言っても、弁証は様々。「風寒表証」なのか「風熱表証」あるいは「衛気虚」?

証が違うということは状態が違うということ。つまり症状所見も違えば治療も全く異なります。

参加者がこれらを鑑別する症例を作成し、参加者に対してグループワークを主催することで学びます。本科コースの総まとめといえます

受講登録の方法

・本科 基礎理論コース

年一回(基本的に春~夏)の募集となります。東洋医学N公式LINEやXなどでご案内。ぜひ友達登録を!

診断学コース以降は、基礎理論コース修了を参加条件とするため、基本的に途中参加はできません。

ブランクを空けた進級は可能(基礎理論コース→1年休止→診断学コース など)